非常用進入口は消防隊が有事の時に建物内に進入する出入り口であり、消防活動上の重要な施設となる。

街角の建物で見かける赤三角マークなどの印が非常用進入口をさすが、建物ファサードなどにも大きな影響を及ぼすものであり、計画当初より意識をしておかないと確認機関や消防の指摘により大きな変更を余儀なくされ、イメージが崩れるなどの事態になりかねない。

ここでは、あらためて基本からしっかり理解し、計画において有意に扱えるようにしたい。

規制法は建築基準法

非常用進入口の規制法は建築基準法である。消防隊が利用するものであるので、消防管轄となっている気がしてしまうが、消防法には記載なく、建築基準法に定められている。

非常用進入口の設置基準

非常用進入口はどのような状況下で必要となるのか、法令を見ながら解説していきたい

建築基準法施行令 第126条の6

建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

一 第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーターを設置している場合

二 道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合

以下に解説を記す。

まず原則的な話が冒頭に示されている。

高さ31m以下にある3階以上の階には、非常用進入口を設置することと定められている。

察しがいい人はお気づきだと思うが、高さ31mを超える部分には非常用エレベーターが設置される為、消防隊の確実な進入が担保されているので、不要というかいしゃくである。

また現実的な話しとして、消防隊のハシゴ車は31mまでしか届かないとされており、これが31mの境界を作った背景となっている。

1号については

これもまた、非常用エレベーターをつけたら不要ということなのだが、これは建物高さが31mをこえなくても、設置した場合は不要であるとのことである。

2号については

代替進入口を設置したら不要であるとのことである。後に解説をする。

非常用進入口と代替進入口の位置と構造

非常用進入口の位置と構造

道路または道路に通ずる幅4m以上の通路や空地に面する各階の外壁面に、40m以内の間隔 (外壁端部からは20m以内)で設ける。

屋外から開放できるも の、または破壊して室内に進入できるものとし なければならないん

屋外から解放できるものとは、常時施錠されていない状況などが考えられる。破壊して室内に進入できるものとは、ガラスなどをさすが、消防が破壊できるものの認識は建築主事の見解によるが、概ね消防無窓階で示されているガラス判定が準ずるものとして差し障りないであろう。

以下に無窓階判定で解釈される基準をしめす。<参考:浜松市消防局例規集より>

(1) はめ殺しの窓

ア 普通板ガラス、フロート板ガラス、磨き板ガラス、型板ガラス、熱線反射ガラス又は熱線吸収板ガラス(以下「普通ガラス等」という。)のもの(ガラスの厚さが6ミリメートル以下のもの)

イ 強化ガラス(ガラスの厚さが6ミリメートル以下のもの)

ウ 超耐熱性結晶化ガラス(厚さ5ミリメートル以下のもの)

エ 複層ガラスで、その2枚以上のガラスが前アからウまでのいずれかにより構成されているもの

オ 前アからエまで以外のガラスであって、窓を容易にはずすことができるもの

(2) 内部から施錠されている窓(ガラスを一部破壊することにより、外部から解錠することができるものに限る。)

ア 普通ガラス等(厚さが6ミリメートル以下のもの)

イ 網入り板ガラス及び線入り板ガラス

(ア) 厚さが6.8ミリメートル以下のもの

(イ) 厚さが10ミリメートル以下で、かつ、外部にバルコニー、屋上広場等の破壊

作業のできる足場が設けられているもの

ウ 強化ガラス(厚さが12ミリメートル以下のもの)

エ 超耐熱性結晶化ガラス(厚さ5ミリメートル以下のもの)

オ 合わせガラス(フロート板ガラス6ミリメートル以下+PVB30mil(膜厚0.76ミリメートル以下)+フロート板ガラス6ミリメートル以下のもの又は網入り板ガラス6.8ミリメートル以下+PVB30mil(膜厚0.76ミリメートル以下)+フロート板ガラス5ミリメートル以下のもの)

カ 前オ以外の合わせガラスで、外部にバルコニー、屋上広場等の破壊作業のできる

足場が設けられているもの(フロート板ガラス5ミリメートル以下+PVB60mil(膜厚1.52ミリメートル以下)+フロート板ガラス5ミリメートル以下のもの、網入り板ガラス6.8ミリメートル以下+PVB60mil(膜厚1.52ミリメートル以下)+フロート板ガラス6ミリメートル以下のもの又はフロート板

ガラス3ミリメートル以下+PVB60mil(膜厚1.52ミリメートル以下)+型板ガラス4ミリメートル以下のもの)

キ 複層ガラスで、その2枚以上のガラスが前アからカまで(イ(イ)のものを除く。)

のいずれかにより構成されているもの

(3) フィルムを使用した普通ガラス等

ガラスの厚さが6ミリメートル以下で、かつ、外部にバルコニー、屋上広場等の破壊作業のできる足場が設けられているもの

この硝子の基準を見ている中で、わかることは硝子厚みが暑いものは認めららないという事である。消防隊は、いざという時にはその部位を開錠もしくは破壊して入る訳であるが、厚みがある硝子であると容易に破壊することが困難となり、消防側としては突入することが困難となり非常に困ってしまう一刻も早い進入をする為にも厚みはある程度までしか認められないとの見解であると解釈することができる。

またフィルムも同じく、防犯性を高めるものもある為、難儀をする可能性が高い。破壊がしやすいように足場を設けていることなどが認められる要件となっている。

上記の基準を参考に、非常用進入口のガラス構成を選定されたいが、現実的な問題として防犯性が低い建物になってしまっては今の時代にはそぐわない。基準を理解した上で柔軟な計画をこころがけていけたらとよいと考える。

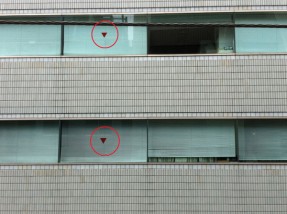

また、非常用進入口の場合、バルコニーを設置し、奥行き1M以上、幅4M以上とする必要がある。また、原則として赤色の進入路を示す▽シールと窓の上に赤色灯を設置することが義務付けられている。

代替進入口の位置と構造

道路又は道路に通ずる幅4m以上の通路や空地 に面する各階の外壁面に、10m以内ごとに設ける。

直径1m以上の円が内接できる大きさ、または幅75cm以上、高さ1.2m以上の大き さの窓とし、格子その他の屋外からの進入を妨 げる構造を有しないものとする。屋外から開放できるも の、または破壊して室内に進入できるものとし なければならない。

屋外から解放できるものとは、常時施錠されていない状況などが考えられる。破壊して室内に進入できるものとは、ガラスなどをさすが、消防が破壊できるものの認識は建築主事の見解によるが、概ね消防無窓階で示されているガラス判定が準ずるものとして差し障りないであろうっかり。

また、非常用進入口とは違い、バルコニーの設置や赤色灯の設置は要求されない。これは、バルコニーと赤色灯の設置が消防隊の確実な進入ができる条件を揃えられと解釈できることにつながるから、設置間隔も長くてよいとしているのだと解される。

設置緩和のポイントは3つ

①不燃物などの物品を保管するだけの為のフロアの場合に関しては非常用進入口を設置しなくてもよいと定めている。

これは火災の発生源となりにくいと判断される為。但し、非常用進入口を設けないフロアの1つ上の階のフロア、もしくは1つ下の階のフロアに非常用進入口があることが条件。

②非常用エレベーターを設ける

法の枠組では、31m未満は非常用進入口、31m越えは非常用エレベーターという構成で分けらている。

法的には、31m越えから非常用エレベーターの義務設置となるが、31m未満の部分に任意で非常用エレベーターをつけたとしても緩和対象となる。

③代替用進入口を設ける

この緩和手段はごく一般的にもちいらている。非常用進入口を設けるより、設置感覚は狭くなるが、バルコニーを設ける必要がなかったり、赤色灯などをつけなくて良いなどメリットは生じる。

上記3つの緩和要件の中では、代替用進入口を設けることが一番現実的な緩和要件であることは周知の事実であるが、非常用進入口との違いはバルコニーを設けなくてもよいことである。

例えば、商業施設などにおいて道路一杯に建築物をもってきたい場合などにおいて、バルコニーを設けることがこのましくないなどの状況も存在するであろう。その時には代替進入口を設けることは有効な方法であると考える。

また硝子貼りにしたいなどという条件も当然のことながらあるであろう。だが、風圧力の関係や防犯の関係などから厚みを増さなくてはいないなどの制約条件もあることもある事を考えると別の方法などを取らなくてはいけない事も考えられる。扉方にして、非せしゅ子開錠をする機構などを組み込むことでこの問題は解決できるかも知れない。

上記のように、施主の希望と法の境目を上手く取り入れ、解決手段を作り出すのが設計者の役割である。

→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF

類似施設として消防有窓

確認申請において消防同意を受ける際に必ず話しとしてでてくるのが、無窓階であるかということであるあ。これは消防無窓であるかというようにたびたび話されるが、この無窓かの反対が有窓で、消防が消火活動をする為などの窓が存在するのかを表している。

この用途的意味はほぼ、非常用進入口と類似している。ただ、消防無窓は規模に関係はなく、どのような建物でも確認を要する。

→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF

最後に

計画をする上で、押さえておくべきポイントをまとめてみた。

非常用進入口の設置は第一に考えるものではないのが一般的であろう。計画図面をある程度書いた段階で、法的要求を確認している中で、非常用進入口を思い出し、バルコニーを設けられないので代替進入口にしたというように計画をまとめるパターンが多いのではないだろうか。

この段階で気づけばまだよいが、ずっと気づかないで進んでいくと取り返しがつかなくなってしまうこともある。今回この記事を読んだのなら、頭の片隅に非常用進入口のことをおいておいていただきたい。そうする事で計画がなりたたないという状態は防ぐことができるであろう。

計画をしていく中で超えなくてはいけないハードルはいくつもでてくる、施主の要望と法の要求が矛盾していることなどは当たり前のようにおこることであろう。その丁度よい頃合いの部分を見つけ解決していくのが設計者の役割であり指名である。知見を深めればその分だけ解決の糸口は見つかるものである。

建築は機会化された自動車等の産業とは違い、設計者と施工者そして施主が協力しあって作っていく方法は、昔から変わっていない。

つまり決まった解決方法がある訳でもない事になる、幅広い知識と同時に深い知識も持つことがその解決への方法を見つける手段であろう。だが、設計者の考えだけでは建物を建てることはできず関係監督機関の承認を獲ながら取り組んでいくのが建設事業であることも忘れてはならない。

ちょっとでも疑問となる点については、積極的に建築主事や確認機関、消防に確認をしていきたいものである。その行為により、その独特の考え方を認識することにもつながっていくものである。

しっかりと事前打ち合わせをすることにより、計画のあと戻りなどは防げる部分もあるはずである。これを機に知見を更に深めていだだけたらと思う。

→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF

一級建築士

不動産コンサルティングマスター

一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。