最近は建築設計においても業務の細分化が進んでいる。したがって、なかには特定の用途の建築物に限定された設計業務に従事している設計者も多いのではないだろうか。

今回解説する、建築基準法施行令第114条に規定される間仕切壁等の規定、いわゆる114条区画についても、日常的にかかわりのある設計者もいるであろう反面、これまで全く縁のなかった設計者も少なくないだろう。

しかしこの114条区画は、その区画の定義や範囲があいまいであることから、実際の設計業務においては行政との事前協議など、慎重な計画が要求される場合が多い。日ごろからかかわりのある設計者であっても、対応が面倒な規定であるといえよう。

しかしながら、設計業務の細分化が進む反面、建築物の用途の多様化・複合化が進んでいることも、また事実である。その結果、場合によっては、これまで縁のなかった114条区画にかかわるケースもあるかもしれない。今回は114条区画について、あらためて整理しておきたい。

法文の定義

114条区画について解説するにあたり、まずは法文を見てみる。いうまでもなく、施行令第114条がその規定である。施行令上の位置づけとしては、第112条の防火区画の規定、第113条の木造建築物の防火壁に続く、建築物内部の防火規定となる。

このことから、114条区画は防火壁と同様に、防火区画を補足するような位置付けとなっていることが推測される。法文を以下に示す。

(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)

施行令第114条

第1項 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

第2項 学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、第112条第2項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

第3項 建築面積が300㎡を超える建築物の小屋組が木造である場合においては、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏(準耐火構造の隔壁で区画されている小屋裏の部分で、当該部分の直下の天井が強化天井であるものを除く。)に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

第1号 法第2条第9号の2 イに掲げる基準に適合する建築物

第2号 第115条の2第1項第7号の基準に適合するもの

第3号 その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家

第4項 延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。

第5項 第112条第15項の規定は給水管、配電管その他の管が第1項の界壁、第2項の間仕切壁又は前2項の隔壁を貫通する場合に、同条第16項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道がこれらの界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合に準用する。

(以下略)

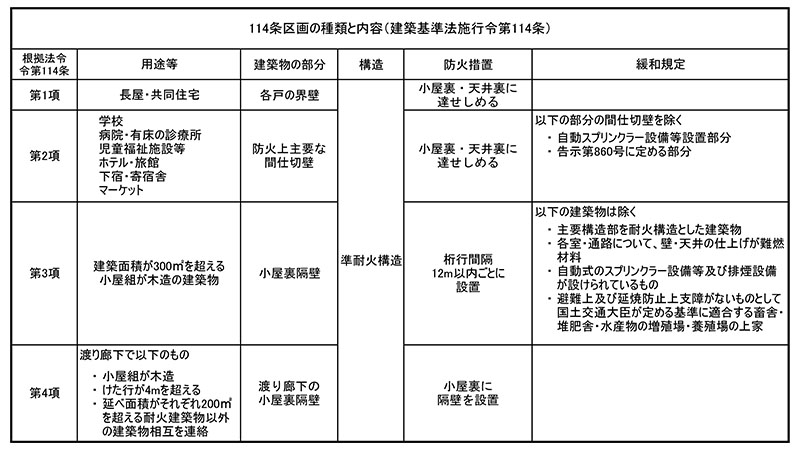

第5項の、配線・配管の貫通処理の規定を除き、第1項から第4項まで、4種類の区画が規定されている。法文の内容を簡単にまとめると、以下の表のとおりとなる。

なお、ここであらためて強調しておきたいことがある。法文を見ればわかるが、第114条においては、「区画」という表現はなされていない。それぞれ「界壁」「間仕切壁」「隔壁」等とされていることに注意してほしい。

この解説文での呼称も含め、一般的には「114条区画」と呼ばれることが多いが、通称であり、本来ここで規定されているものは「防火区画」とは似て非なるものであることは確認しておきたい。

→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF

114条区画の趣旨

前項でもわかる通り、114条区画が必要となる建築物は、居住・就寝等に使用する建築物、いわゆる避難弱者や不特定多数が使用する建築物、また一定規模以上の木造建築物である。

このような条件から読み取れることは、防火区画よりもさらに細かい範囲で火炎の拡大を防ぐことにより、利用者が安全に避難する時間を確保し、延焼を防ぐことにある。

小屋裏や天井裏に隔壁を設置する規定についても、これらの部分が延焼の経路となることが多く、また室内からはそのような延焼に気づくのが遅れがちであるということによる。

上記のような法文の趣旨をふまえて、以下、順に解説する。

住戸界壁

まず第1項は、長屋・共同住宅の界壁について規定したものである。界壁とは、住戸間の境の壁をいい、住戸と廊下等との境の壁は界壁に含まれないというのが一般的な解釈である。

これらの界壁は114条区画とし、天井裏・小屋裏まですき間なく区画しなければならない。なおこれは余談となるが、界壁については令第114条のほか、法第30条において遮音性能を有するものとしなければならない。以下に条文を示す。

基準法第30条(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)

長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

法第30条においても、界壁は小屋裏・天井裏に達するものと規定されている。長屋・共同住宅の界壁については令第114条と法第30条をセットでとらえ、延焼防止と遮音のふたつの性能を満足させるものと理解しておくといいだろう。

なお、ここでの延焼防止とは、界壁で防ぐことから、隣戸間の水平方向の延焼が想定されている。しかしながら、実際の長屋・共同住宅は平屋だけとは限らず、下階から上階への延焼も想定される。

そのため、日本建築行政会議は「建築物の防火避難規定の解説」において、「令第114条第1項は「界壁」についての規定であるが、重層長屋の住戸間の「床」についても同様の措置が望ましい。」としていることは覚えておきたい。

学校・病院等の防火上主要な間仕切壁

第2項は学校・病院等の防火上主要な間仕切壁について規定したものである。ここでいう、防火上主要な間仕切壁についても、法文にはそれ以上の規定はなされていない。したがって、対象となる建築物の間仕切壁のうち、なにが防火上主要な間仕切壁であるのかがあいまいな規定となっている。

一般的には、日本建築行政会議が「建築物の防火避難規定の解説」において定義している内容が、実質的な防火上主要な間仕切壁の定義とされている。以下にその内容を示す。

防火上主要な間仕切壁の範囲は、火災時に人々が安全に避難できること、火災の急激な拡大を抑えること等を目的に一定単位ごとの区画及び避難経路とその他の部分との区画をするものであり、範囲は次のとおりとする。

イ. 学校にあっては、教室等相互を区画する壁及び教室等と避難経路(廊下、階段等)を区画する壁。ただし、教室と廊下が不燃材料で造られたパーティションパネル等(建具を含む。)で区画されているものは、この部分も開口部として取り扱うことができる。

ロ. 病院・診療所・児童福祉施設等、ホテル・旅館、下宿及び寄宿舎にあっては、病室、就寝室等の相互間の壁で、3室以下かつ100㎡以下(100㎡を超える室にあってはこの限りでない。)に区画する壁及び病室や就寝室等と避難経路を区画する壁。なお、病室や就寝室等以外の室(火災発生の少ない室を除く。)も同様とすることが望ましい。また、ロ.の用途の建築物の場合は、自力避難が困難な施設であるため、上記イ.学校の場合のパーティションパネル等の取り扱いは適用できない。

ハ. マーケットにあっては、店舗相互間の壁のうち重要なもの。

二. 火気使用室とその他の部分を区画する壁。

上記が日本建築行政会議の定める防火上主要な間仕切壁の定義である。施行令の条文よりもさらに具体的な規定がなされているが、それでもまだあいまいな部分が残ることには注意したい。

たとえば学校における教室の定義(職員室などの取り扱い)や、マーケットにおける「重要なもの」の解釈などである。なお、学校の場合、「建築物の防火避難規定の解説」においては、「イ.の取扱いは、廊下や間仕切り壁に代わる防火避難上の対策がとられたオープンスクールの場合、防火上主要な間仕切壁の設置は不要である。」とされている。

また、ロ.の間仕切壁はいわゆる「3室100㎡の区画」などとよばれるものであり、病院などのほか、児童福祉施設等に含まれる特別養護老人ホームなどでも設置がもとめられるものである。

ここでも、たとえばユニット型ケアの特別養護老人ホームでみられる、リビングスペースなどの空間についての考え方(どのように室ととらえるか)についても解釈の幅が生じやすい。

小屋裏の隔壁

第3項・第4項はどちらも、木造の小屋裏に隔壁を設置する規定である。第3項においては建築面積300㎡超の建築物、第4項は一定条件の渡り廊下で、小屋裏が木造の場合に、小屋裏を伝って延焼することを防ぐ目的で隔壁を設けるものである。

ここで注意を要するのは第3項だろう。小屋組が木造で建築面積300㎡超でありがちな建築物としては、たとえば和食の店舗や、小規模な葬祭場などで一定規模以上のものがあげられる。

これらの建築物については、そもそも建築面積を300㎡以下におさえることもあるが、隔壁を設ける場合には、桁行方向の考え方など、事前に確認が必要であろう。

→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF

114条区画は主要構造部

114条区画が必要となる建築物の部位は、第1項が住戸界壁、第2項が間仕切壁、第3・4項が小屋裏の隔壁となる。このときに注意しておくべき点として、これらの界壁・間仕切壁・隔壁が、建築基準法第2条第5号の主要構造部に該当するという点である。

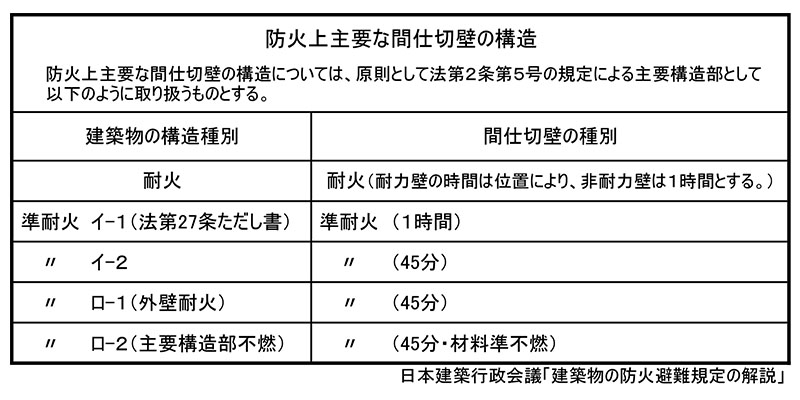

第2条の条文を読むと、主要構造部から除外されるのは「重要でない間仕切壁」であることから、住戸界壁が主要構造部に含まれることは理解できるだろう。問題はほかの114条区画であるが、それらについても、日本建築行政会議が「建築物の防火避難規定の解説」において、防火上主要な間仕切壁を主要構造部として定義している。

なお、第3項・第4項の小屋裏隔壁については、主要構造部に該当するものとして解釈するべきであろうが、法文の規定上、耐火建築物に設けることが求められていないため、必然的に準耐火構造となり、耐火構造が要求されることはないものと考えられる。

したがって、第114条で規定されている内容とはまた別に、耐火建築物等の規定により、別に要求される耐火性能があることについても注意しておきたい。つまり、対象となる建築物が耐火建築物である場合、114条区画も準耐火構造ではなく、耐火構造とする必要がある。

特に、第2項に規定される防火上主要な間仕切壁については、対象となる用途の要件からも、耐火建築物であることが要求されるケースも多いと思われる。間仕切壁の耐火性能の仕様についてはじゅうぶんに確認しておきたい。

また、防火上主要な間仕切壁の構造について、「建築物の防火避難規定の解説」における取り扱いを以下に示す。

114条区画の緩和

つぎに、114条区画の緩和規定について解説する。114条の緩和規定は第2項と第3項において規定されており、第1項・第4項については緩和されない。以下、順に解説を加える。

第2項:防火上主要な間仕切壁の緩和

まず、第2項についての緩和は、条文中のかっこ書きに2種類の緩和規定が定められている。簡単にまとめると、以下の部分にある間仕切壁は、114条区画とする必要はない。

○ 自動スプリンクラー設備等設置部分(令第112条第2項)

○ その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分(国土交通省告示第860号)

これら2つの緩和規定について、以下、順に解説する。

消火設備による緩和(施行令)

まずはかっこ書きのひとつめ、消火設備の設置による緩和である。条文では「自動スプリンクラー設備等設置部分」としか記載がないので、またあいまいな定義かと思われるが、そうではない。

ここまで触れてこなかったが、実は令第112条の防火区画の規定においても防火上主要な間仕切壁についての規定があり、そこで114条区画についての緩和である消防設備についても規定されているのである。その部分について、以下に条文を示す。

(防火区画)

第112条第2項

法第27条第1項の規定により特定避難時間倒壊等防止建築物(特定避難時間が1時間以上であるものを除く。)とした建築物又は同条第3項、法第62条第1項若しくは法第67条の3第1項の規定により準耐火建築物とした建築物(第109条の3第2号に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものを除く。)で、延べ面積が500㎡を超えるものについては、前項の規定にかかわらず、床面積の合計500㎡以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分(床面積が200㎡以下の階又は床面積200㎡以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第2条第9号の2 ロに規定する防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものをいう。第114条第2項において同じ。)その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、次の各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

法文中に、「第114条第2項において同じ。」とあるのが確認できる。これによって、令第114条第2項の緩和規定を整理しなおすと、以下のとおりとなる。

「床面積200㎡以内ごとに準耐火構造の壁・防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー・水噴霧消火・泡消火設備等で自動式のものを設けた部分については、防火上主要な間仕切壁を114条区画とする必要はない。」

この緩和規定については、前の条文にさかのぼらないと内容がつかめない、いわゆる難解条文のひとつであるといえるだろう。いずれにしても、防火上主要な間仕切壁については、令第112条第2項もセットにして理解しておきたい。

告示による緩和(区画・避難経路)

第2項かっこ書き緩和の二つ目は、告示による緩和である。建築物内部を区画し、消防用設備を設置し、各居室からの避難経路について一定の条件をみたした場合において、144条区画の設置を緩和するものである。

条文では「防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分」とあるが、これは国土交通省告示第860号「間仕切壁を準耐火構造としないこと等に関して防火上支障がない部分を定める件」(平成26年8月22日)を指す。

告示の内容を簡単にまとめると、以下のとおりとなる。

居室の床面積が100㎡以下の階又は居室の床面積100㎡以内ごとに準耐火構造の壁・防火設備で区画されている部分で、各居室に煙感知式の住宅用防災報知設備・自動火災報知設備・住宅用防災警報器・連動型住宅用防災警報器が設置され、次の各号のいずれかに該当するものとする。

○ 各居室から直接屋外・避難上有効なバルコニーへ避難することができること。

○ 各居室の出口から屋外・避難上有効なバルコニーへの歩行距離が8m(各居室・通路の内装を難燃材料でした場合は、16m)以下で、各居室と通路とが間仕切壁及び常時閉鎖・煙感知閉鎖の戸で区画されていること。

一見、114条区画を緩和するために消防用設備の設置が必要である点について、緩和とは見えないようにも思える。しかし、たとえば木造の住宅等をグループホームなどの福祉施設に用途変更する際、この規定は有効な緩和となる。

そのような用途変更に際しては、消防法により警報設備を設置することが義務付けられており、居室の扉についても改修するケースが多いため、緩和規定を満足しやすいのである。

いっぽう、一般的な木造の住宅では、小屋裏・天井裏まで間仕切壁を立ち上げていることはほとんどない。ここに114条区画を施工するには天井を撤去する必要があり、工期・コスト面での負担が大きいのである。

→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF

第3項:小屋裏隔壁の緩和

第3項の小屋裏隔壁については、ただし書きによる緩和規定がある。以下の建築物の場合、小屋裏に隔壁を設置することを要しない。

○ 主要構造部を耐火構造とした建築物

○ 各室・通路について、壁・天井の仕上げが難燃材料

○ 自動式のスプリンクラー設備等及び排煙設備が設けられているもの

○ 告示第1882号の基準に適合する畜舎・堆肥舎・水産物の増殖場・養殖場の上家

第2項・第3項:強化天井による緩和

最後に、部分的な緩和として、第2項・第3項の規定における、強化天井による緩和について解説する。

そもそも第3項は小屋裏(天井裏)の隔壁であり、それは小屋裏や天井裏を火炎が伝っての延焼を防ぐ意味合いであることはすでに解説した。また、第2項の防火上主要な間仕切壁を小屋裏・天井裏に達するよう設置することも、同様な趣旨によるものである。

しかし、通常火災は室内で発生して、小屋裏・天井裏に達するものであるから、その火炎を天井面で防ぐことができれば、小屋裏・天井裏内での延焼防止の措置は重要ではなくなる。これがこの緩和の趣旨である。

具体的には、第3項においては条文のかっこ書きにおいて、天井を強化天井とした場合には、小屋裏・天井裏の隔壁の設置緩和が規定されている。また、同様の緩和規定が第2項の防火上主要な間仕切壁についても規定されている。

条文中では、防火上主要な間仕切壁を「第112条第2項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。」とある部分、施行令第112条第2項第1号がそれである。

第112条第2項第1号

天井の全部が強化天井(天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。次号及び第114条第3項において同じ。)である階

法文中に、「第114条第3項において同じ。」とあるのが確認できるだろう。なお、ここで強化天井の定義として示されているのが、告示第694号「強化天井の構造方法を定める件」によるものであり、具体的には、強化せっこうボード2枚以上重ね張りで総厚36mm以上のもの等がある。

ただし、これらの緩和はあくまでも小屋裏・天井裏でのものであり、第2項の防火上主要な間仕切壁については、天井面より下の、室内部分については緩和されるものではない。

最後に

以上、ここまで114条区画について解説してきた。冒頭でふれたとおり、既存建物の用途変更や、建築物の用途の複合化は増える傾向にある。思わぬところで114条区画が必要となるケースもあるかもしれない。規定の内容についてはあらかじめ理解しておきたい。

令第114条の規定については、条文を読んだだけでは規定された内容が把握しづらく、日本建築行政会議の解説などを参照しながら理解する必要がある。本稿では、それらの知見を踏まえたかたちで解説してきたが、それでもまだ解釈の幅が生じる点についても理解していただけたと思う。

実際の法規制については各行政、また各々の計画によって審査における判断も左右されるので、あらかじめ事前の打ち合わせが重要である。

一級建築士

不動産コンサルティングマスター

一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。